E’ passato poco più di un secolo da quando Albert Einstein completava il suo lavoro più importante, la teoria che lega la gravità alla geometria dello spazio-tempo, la teoria della relatività generale. Con questa teoria Einstein completava il quadro sulla gravitazione, riuscendo finalmente a spiegare alcune piccole incongruenze che invece la vecchia teoria della gravitazione di Newton non riusciva a spiegare, come ad esempio la precessione dell’orbita di Mercurio, oppure la deflessione della luce durante una eclisse.

Questa nuova teoria ammetteva, tra le altre cose, degli oggetti estremi, così densi da generare un campo gravitazionale così forte che nemmeno la luce poteva sfuggirgli. Questi oggetti esotici erano talmente particolari che lo stesso Einstein non credeva esistessero realmente, ma fossero solo un artificio matematico che venivano fuori dalle equazioni. Fu il fisico Karl Schwarzschild nel 1916, un anno dopo la formulazione della teoria della relatività, a formulare matematicamente queste singolarità come soluzione particolare delle equazioni di campo nel vuoto, e solo negli anni 60 questi oggetti vennero battezzati con il nome di “buchi neri” dal fisico John Wheeler. Il fatto che nessuna particella che venisse catturata potesse più riemergere è la ragione del termine "buco", mentre l’aggettivo “nero” deriva dal fatto che oggetti del genere non possono emettere radiazione elettromagnetica, perché anch’essa intrappolata dal potente campo gravitazionale.

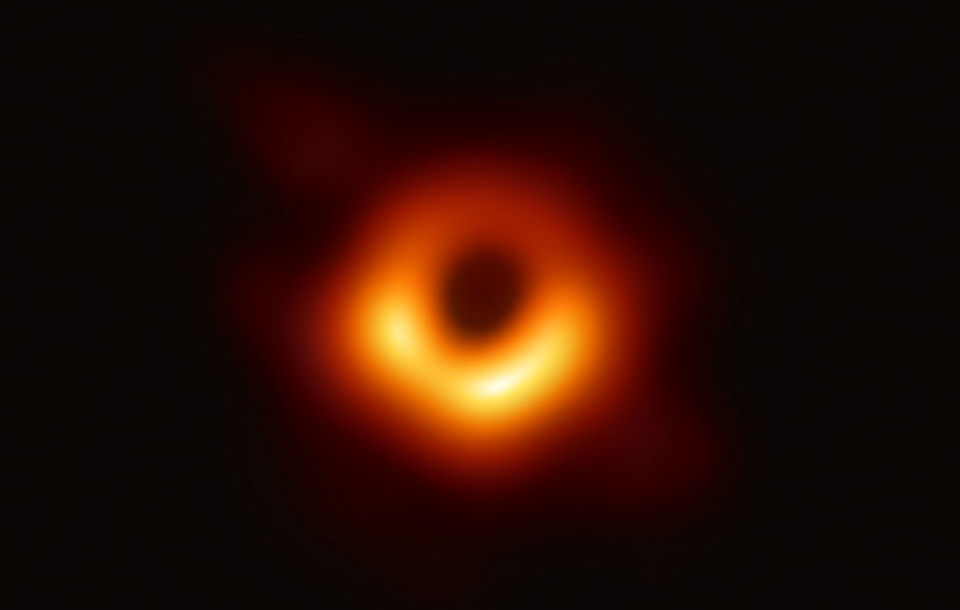

Per anni e nonostante le crescenti prove scientifiche, i buchi neri sono rimasti confinati nelle immaginazioni degli artisti, negli algoritmi di modelli numerici fatti con i supercomputer o in affascinanti rappresentazioni in computer grafica come nell'epico film “Interstellar” di Christopher Nolan. Ma il 10 Aprile 2019, gli scienziati dell’Event Horizon Telescope (EHT), un consorzio di 8 radiotelescopi situati in ogni angolo del pianeta, dopo anni di lavoro hanno reso pubblica la prima foto reale di un buco nero, da molti definita la foto del secolo.

L’oggetto in questione è il buco nero supermassiccio M87 situato nel centro della galassia della Vergine, distante 55 milioni di anni luce da noi e con una massa di ben 6,5 miliardi di volte quella del Sole. Data la distanza che ci separa dal buco nero, se si fosse dovuto utilizzare un unico telescopio, questo avrebbe dovuto essere delle dimensioni di 5 chilometri di diametro, una grandezza impossibile da ottenere per qualsiasi strumento di questo genere.

Fig. 1: Il buco nero supermassiccio al centro della galassia ellittica Messier 87,

immagine mostrata in anteprima mondiale dall’Event Horizon Telescope il 10 Aprile 2019.

Così i ricercatori e gli scienziati hanno pensato di ricreare un telescopio enorme attraverso una particolare tecnica, chiamata Very-long-base-interferometry (Vibi). Questa tecnica tiene conto della rotazione terrestre e combina i dati ottenuti da tutti i telescopi della rete EHT. In pratica viene misurata la distanza spaziale fra tutti i telescopi della rete mettendo insieme i dati della differenza di tempo del segnale in ingresso in ciascuno di questi. Attraverso questo processo è un po’ come se si costruisse un unico grande telescopio grande come la Terra, ed avere così maggiore risoluzione angolare, e infatti l’immagine è stata ottenuta con la risoluzione angolare più elevata mai raggiunta.

Anche se è stata definita “foto” dai media – e per semplificare anche da alcuni ricercatori – quella del buco nero M87 non è prettamente una foto, almeno non nel senso comune del termine. Non è stata ottenuta con telescopi ottici, ma con enormi antenne che captano le onde radio (radiotelescopi) emesse da ciò che si trova nello Spazio.

Fig. 2: I radiotelescopi dell'Atacama Large Millimeter Array (ALMA), situati a 5100 metri di quota sull'altopiano

delle Ande, in Cile, fanno parte dell'EHT che ha osservato per la prima volta l'ombra radio di un buco nero.

Una volta sincronizzati tra loro, i radiotelescopi raccolgono negli stessi istanti gigantesche quantità di dati, che sono poi trasportati su dischi rigidi molto capienti per essere poi elaborati. I dati non sono completi, nel senso che ne manca sempre qualche pezzo, ed è quindi necessario ricostruire ciò che manca.

Questo processo di ricostruzione si chiama “imaging”, e si usano supercomputer per cercare di colmare gli spazi vuoti utilizzando algoritmi per prevedere che cosa dovrebbe esserci nei dati mancanti. Tutto questo richiede una grandissima potenza di calcolo, ma porta alla fine alla costruzione dell’immagine vera e propria, come quella svelata dai ricercatori.

Questa è una spiegazione estremamente semplificata, ma che da’ l’idea di un processo molto più complesso, che coinvolge una grande quantità di scienziati in tutto il mondo e gigantesche e interminabili sessioni di calcolo svolte dai supercomputer. La spettacolare immagine finale che è stata mostrata al mondo intero, non è una foto nel senso classico, ma è la dimostrazione visiva più prossima a ciò che accade intorno a un buco nero che si trova miliardi e miliardi di chilometri da noi. O meglio, a come appariva 55 milioni di anni fa: quando la Terra era ancora disabitata e la luce iniziava il suo viaggio da quella remota zona dell’Universo per raggiungerci.

Claudio Meringolo - Studente PhD in Astrofisica e Relatività Generale, Università della Calabria